Zwischen Tradition, Technik und Theologie

Vom 21. bis 23. November 2025 trafen sich Vertreterinnen und Vertreter aus Kirche, Handwerk und Wissenschaft in Osnabrück zur Bundestagung der Arbeitsgemeinschaft Handwerk und Kirche. Unter dem Leitmotiv „Handwerk und Künstliche Intelligenz – Chancen und Herausforderungen“ widmete sich die Tagung den aktuellen Fragen an der Schnittstelle zwischen technologischer Innovation und ethischer Verantwortung.

„Ersetzt KI das Handwerk? Nein. Handwerk bleibt Handwerk – aber KI kann es unterstützen.“ Meike Lotze-Franke, Vorsitzende der Unternehmerfrauen im Handwerk Landesverband Niedersachsen.

Auftakt im InnovationsCentrum Osnabrück

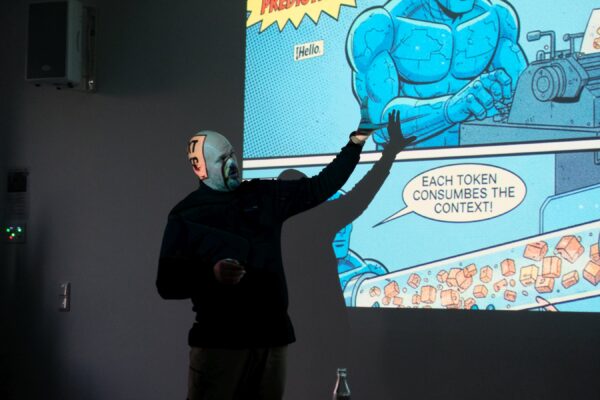

Bereits am Freitagmittag begrüßten Regionalbischof Friedrich Selter, theologischer Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Handwerk und Kirche und Regionalbischof im Sprengel Osnabrück, und Sven Ruschhaupt, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim, die Teilnehmenden im InnovationsCentrum Osnabrück.Der Fachtag startete mit einem Impulsvortrag von Prof. Dr. Joachim Hertzberg, der mit seinem Beitrag „Nicht alles stimmt, was geschrieben steht“ zentrale Fragen zur Zuverlässigkeit und Verantwortung von Künstlicher Intelligenz aufwarf.

Der Impulsvortrag von Prof. Hertzberg zeigte eindrucksvoll, wie rasant sich der KI-Markt entwickelt und welche Dynamik hinter aktuellen Anwendungen steckt. Neben etablierten Bereichen wie Service-Robotik, Navigation, Sprachassistenz und Gesichtserkennung wuchs zuletzt vor allem die generative KI weit stärker als lange prognostiziert. Zugleich verdeutlichte Hertzberg die energie- und ressourcenintensiven Herausforderungen der Technologie: Rechenzentren könnten bis 2030 einen Strombedarf von bis zu 1000 Terawattstunden erreichen – mehr als das Doppelte des heutigen deutschen Jahresverbrauchs. Dennoch arbeitet die Forschung intensiv an Effizienzgewinnen, neuen Hardwaregenerationen und innovativen Konzepten wie Abwärmenutzung. Die Entwicklung folgt dem bekannten Gartner-Hype-Zyklus: Auf überzogene Erwartungen und aktuelle Ernüchterung wird eine Phase realistischer Einschätzung und nachhaltiger Produktivität folgen.

Im zweiten Schwerpunkt betonte Hertzberg, dass KI längst eine Basistechnologie im Alltag geworden ist – von Empfehlungssystemen bis zur Spracherkennung – und zunehmend auch in Unternehmen Einsatz findet, etwa im Kundenkontakt- oder Wissensmanagement. Gleichzeitig zeigte er die Grenzen großer Sprachmodelle auf: Sie liefern statistische Wahrscheinlichkeiten statt Wahrheiten und spiegeln nur das wider, was im Training ausreichend vertreten war.

Foto: ©Brigitte Neuhaus, Sprengel Osnabrück

Fazit: KI liefert nicht Wahrheit, sondern Statistik – ihre Antworten basieren auf den Häufigkeiten der Trainingsdaten.

In den anschließenden Arbeitsgruppen wurde das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet – von ethischen Fragen (Dr. Karl Teille) über technische Entwicklungen und Anwendungen im Handwerk (Peter Beckmann, Markus Kybart) bis hin zu konkreten Einsatzmöglichkeiten von KI in Betrieben (Sascha Dömer, LMIS AG).

Das abschließende Plenum bot Gelegenheit, die vielfältigen Eindrücke zusammenzuführen – moderiert von Kerstin Albers-Joram und Meike Lotze-Franke. Beim gemeinsamen Abendessen in der Osnabrücker Lagerhalle klang der erste Tag in angeregten Gesprächen aus.

Foto: ©Brigitte Neuhaus, Sprengel Osnabrück

Einblicke in Forschung und Praxis

Der Samstag stand ganz im Zeichen des Dialogs zwischen Kirche, Wissenschaft und Wirtschaft. Im Ringlokschuppen und im Coppenrath INNOVATION CENTRE erhielten die Teilnehmenden spannende Einblicke in aktuelle KI-Forschungsprojekte, unter anderem vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI), Agrotech-Valley Forum e.V. und der LMIS AG.

Besonderes Interesse galt dem Projekt „Autowerkstatt 4.0“, vorgestellt von Dr. Alexander Sung, das exemplarisch zeigt, wie KI in der technischen Diagnose eingesetzt werden kann.

Anschließend erhielten wir den Einblick in die Arbeitswelt der LMIS AG. Sascha Döhmer stellte nicht nur die vielfältigen KI-Projekte des Unternehmens vor, sondern gab auch einen Eindruck von der modernen Unternehmenskultur: 65 Mitarbeitende, 16 Bürohunde und ein 3:2-Modell – drei Tage Homeoffice, zwei Tage Präsenz – prägen den Arbeitsalltag in den Osnabrücker Räumlichkeiten. Diese offene, flexible und zugleich hochprofessionelle Arbeitsweise beeindruckte viele Teilnehmende und zeigte, wie zukunftsorientierte Strukturen in der digitalen Wirtschaft gestaltet werden können.

Am Nachmittag öffnete sich die Perspektive: Bei einem Stadtrundgang durch die historische Innenstadt Osnabrücks erkundeten die Teilnehmenden zwei zentrale kirchliche Orte. Friedrich Selter führte durch den Dom und gab anschließend einen Einblick in die Geschichte und Bedeutung der St.-Marien-Kirche. Danach stand der Nachmittag zur freien Verfügung.

Den geistlichen Abschluss des Tages bildete der Wochenschlussgottesdienst in St. Marien, gestaltet von Regionalbischof Friedrich Selter.

Im Rahmen des Gottesdienstes wurden zudem die Luther-Rosen an Thomas Queck, Erich Schuh und Heinz Lachmann verliehen – als Zeichen der Wertschätzung für ihr über 25-jähriges Engagement an der Schnittstelle von Kirche und Handwerk. Die Auszeichnung würdigte ihren langjährigen Einsatz für gelebten Glauben im beruflichen Alltag und ihre beständige Arbeit an der Verbindung von Tradition und Innovation im Handwerk.

Der Abend klang in geselliger Runde im Wohnstift am Westerberg aus.

Delegiertenversammlung und Ausblick

Der Sonntag begann mit einem geistlichen Impuls von Friedrich Selter, der die Teilnehmenden mit einem Wort in den Tag einstimmte. Anschließend lud eine Fishbowl-Runde zur offenen Rückmeldung über die Bundestagung ein: Gefällt euch das Format? Was wünscht ihr euch für 2026? In einer lebhaften und konstruktiven Diskussion wurde deutlich, wie sehr die Tagung erneut geschätzt wurde. Das Thema Künstliche Intelligenz wurde als hochrelevant und spannend wahrgenommen – auch wenn es im Vergleich zum letztjährigen Besuch der Glockengießerei weniger unmittelbar greifbar war.

Im zweiten Teil der Versammlung stellten die Delegierten die Highlights aus ihren jeweiligen Landeskirchen des Jahres 2025 vor. Die Vielfalt der Beiträge reichte von plattdeutschen Handwerker-Gottesdiensten bis hin zu Veranstaltungen zum Kulturwandel in der Arbeitswelt. Die Berichte zeigten eindrucksvoll, wie kreativ und engagiert Kirche und Handwerk in den Regionen zusammenarbeiten und wie differenziert die Themen aufgegriffen werden.

Fazit

Die Tagung machte deutlich: Künstliche Intelligenz braucht menschliche Intelligenz. Mehr noch – sie fordert sie heraus. Immer wieder stellte sich die Frage, was KI mit uns als Gesellschaft macht und wie wir die digitale Transformation ethisch begleiten können. Als Kirche, als Handwerk, als Menschen tragen wir Verantwortung dafür, wie Technologie gestaltet, eingesetzt und begrenzt wird.

Deutlich wurde auch: KI steht noch ganz am Anfang. Niemand weiß genau, was danach kommt – und dieses „Nichtwissen“ erzeugt bei vielen ein zwiespältiges Gefühl.

„Wir sind das Bauchgefühl der Gesellschaft – und Handwerkerinnen und Handwerker haben in der Regel ein gutes Bauchgefühl. Und genau das brauchen wir.“ Thomas Queck, Maurermeister und im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Handwerk und Kirche.

Klar ist jedoch: KI kann nur das verarbeiten, was wir ihr an Daten zur Verfügung stellen. Sie arbeitet mit dem, was wir einspeisen – und produziert im Regelfall Durchschnitt, Mittelmaß, es sei denn, sie wird gezielt auf Spitzenleistungen hin programmiert. Das macht kritisches Prüfen unverzichtbar. So gehen die Teilnehmenden mit gemischten Gefühlen nach Hause: fasziniert von den Möglichkeiten, nachdenklich über die offenen Fragen – und zugleich inspiriert, neue Wege einzuschlagen und die Zukunft der Digitalisierung verantwortungsvoll mitzugestalten.

Ein Beitrag von Angela Haubrich, KWA Öffentlichkeitsarbeit, a.haubrich@kwa-ekd.de

Fotos: KWA und Brigitte Neuhaus, Sprengel Osnabrück